Concert du chanteur HK lors de l’édition 2022 de Contre Courant, le festival d’arts vivants de la CCAS sur l’île de la Barthelasse à Avignon. ©Pierre Charriau/CCAS

Face aux coupes budgétaires des collectivités et de l’État, le service public de la culture est en danger, estime Marjorie Glas. La socio-historienne invite le monde du spectacle vivant et celui du travail à retisser les liens fertiles créés dans les années 1960, pour refaire de la culture un outil d’émancipation des travailleurs et des citoyens.

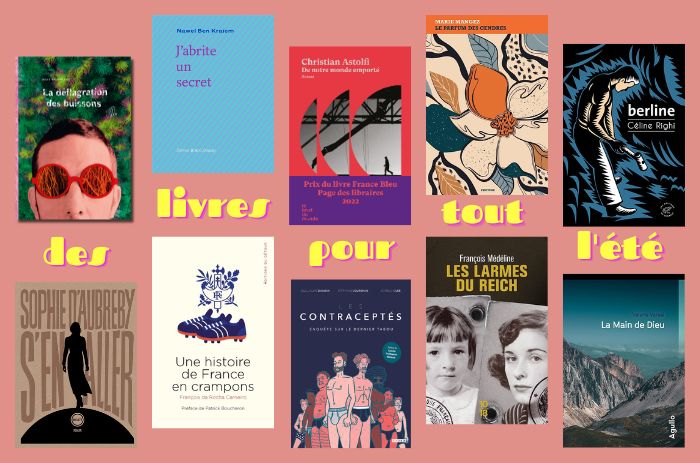

À lire

« Quand l’art chasse le populaire. Socio-histoire du théâtre public en France depuis 1945 », de Marjorie Glas, éditions Agone, 2023, 22 euros.

Certaines collectivités ont fortement réduit leur budget culturel cette année. Qui sont les premiers touchés ?

Marjorie Glas – C’est le spectacle vivant et les arts visuels qui trinquent le plus actuellement. Les plus touchés sont ceux qui se trouvent au bout de la chaîne : les compagnies. Le public aussi va être touché, même s’il ne s’en rend pas encore compte. La réduction de l’offre a déjà commencé et va s’intensifier. Les tarifs augmentent et les ambitions sur le pass Culture ont été revues à la baisse.

Enfin, la ligne budgétaire « action culturelle » du ministère [de la Culture] est en très forte baisse. Ce retrait interroge sur l’avenir d’un service public de la culture dont le financement s’appuie sur des financements croisés (État et collectivités). En France, les collectivités représentent 80 % du budget total de la culture. La baisse de leurs budgets met en péril tout un écosystème mis en place il y a soixante ans.

Une cartographie contributive lancée en mars 2025 par l’Observatoire des politiques culturelles recense les effets réels la baisse des fonds alloués à la culture dans le budget 2025. Source : www.cartocrise-culture.net

Tous les projets d’action culturelle, de médiation seront touchés, notamment en milieu scolaire. Le service public de la culture est-il menacé ?

Tout ne va pas s’effondrer mais la diversité des propositions culturelles est menacée. Les lieux vont réduire la voilure et choisir des spectacles qui vont leur assurer de remplir les salles. En termes d’action culturelle, la réduction des budgets va se faire au détriment des projets de long terme.

- Lire aussi

« À la culture, citoyens ! », Journal des Activités Sociales de l’énergie n°425, mai/juin

La présidente de la Région Pays de la Loire, Christelle Morançais (qui a diminué le budget culturel régional de plus de 60 % ) estime que les acteurs culturels devraient fonctionner comme une entreprise. Qu’en pensez-vous ?

Elle est mal informée. La culture est une économie qui ne peut pas fonctionner de manière autonome, à l’exception des grosses machines commerciales. Même le théâtre privé ne pourrait pas exister sans le fonds de soutien public qui lui est attribué.

Historiquement, on a financé la culture pour répondre à des enjeux d’égalité. La culture est un outil de l’égalité et, surtout pour la gauche, un outil d’émancipation. La renvoyer à une dimension entrepreneuriale, c’est faire fi de l’enjeu politique et social qu’elle représente.

« Dans les années 1970, il y avait des alliances entre le monde syndical et le monde du théâtre. Or, celui-ci s’est, sans toujours s’en rendre compte, détourné des classes populaires. »

Les classes populaires vont très peu au théâtre. Comment leur rapport au spectacle vivant a-t-il évolué ?

Les tentatives menées entre les années 1950 et 1970 pour démocratiser le théâtre avaient plus ou moins fonctionné : le public ouvrier représentait alors grosso modo 20 % des entrées. La culture était un outil symbolique fort.

Aujourd’hui, la proportion d’ouvriers et de petits employés est bien plus faible. Les relations entre le monde du théâtre et les classes populaires se sont délitées. L’enjeu du remplissage des salles l’emporte sur celui de la composition du public qui les fréquente.

Le travail de médiation a aussi changé. Il se segmente autour de catégories de publics très spécifiques (prisons, hôpitaux, établissements scolaires, centres sociaux). Cette segmentation contribue à invisibiliser les travailleurs. Le monde du théâtre s’est éloigné des classes populaires de cette manière. Dans les années 1970, il y avait des alliances entre le monde syndical et le monde du théâtre. Or, celui-ci s’est, sans toujours s’en rendre compte, détourné des classes populaires.

Quel rôle les comités d’entreprise peuvent-il encore jouer en matière d’action culturelle ?

Aux grandes heures du théâtre populaire, les syndicats ont joué un rôle extrêmement important. Notamment la CGT, qui considérait que la culture était un endroit où se jouaient des rapports de domination symbolique du patronat sur les travailleurs. Elle a beaucoup investi la question culturelle comme un outil d’émancipation de la classe ouvrière et a contribué à développer des espaces de rencontre entre le monde culturel et le monde du travail. Mais aujourd’hui, le monde du travail et celui du théâtre ne se parlent plus vraiment.

« Si un dialogue devait se rouvrir entre le monde du théâtre et les syndicats, ce serait autour [d’]une définition élargie de la médiation. »

La médiation est-elle indispensable à l’accession du plus grand nombre à la culture ?

Les sociologues le montrent : le goût pour les arts, pour certaines formes artistiques est quelque chose qui se construit. Ces dernières années, la médiation s’est souvent limitée à des actions assez descendantes : expliquer le spectacle, organiser des discussions entre artistes et spectateurs, etc.

Pourtant, dans les années 1960, énormément d’expérimentations ont été menées. On traduisait des spectacles pour des ouvriers étrangers, par exemple. On organisait des temps d’échange pendant le processus de création, où des metteurs en scène testaient une pièce devant des gens qui n’avaient jamais vu ce type de spectacle, dans un esprit de cocréation. De plus, la question du travail était souvent abordée. C’est beaucoup moins le cas aujourd’hui.

On a également ouvert des cafés dans des théâtres pour en faire des lieux de vie. Beaucoup de choses ont été inventées, au-delà de la simple médiation. Si un dialogue devait se rouvrir entre le monde du théâtre et les syndicats, ce serait autour de ces outils-là, c’est-à-dire une définition élargie de la médiation.

L’émancipation des travailleurs est-elle toujours une notion moderne ?

Oui et non. L’idée de donner aux individus le pouvoir et les outils de réflexion pour se réapproprier leur propre vie et leur place dans la société a été très largement oubliée dans les discours de politique culturelle. Au profit de termes que je trouve plus creux, comme la démocratisation, dont on ne sait pas trop quels enjeux elle recouvre. L’émancipation est une notion qui a aussi été oubliée par toute une fraction du monde artistique.

Malgré cela, j’ai le sentiment que les mouvements d’éducation populaire essaient de se réapproprier ce terme. En tant qu’enseignante auprès d’étudiants qui se destinent aux métiers des arts et de la culture, j’observe que ces enjeux les intéressent. Cela me rend assez optimiste.

- Voir aussi

Nos articles sur l’action culturelle des Activités Sociales

Librairie, Médiathèque, Rencontres culturelles… toute la culture sur ccas.fr