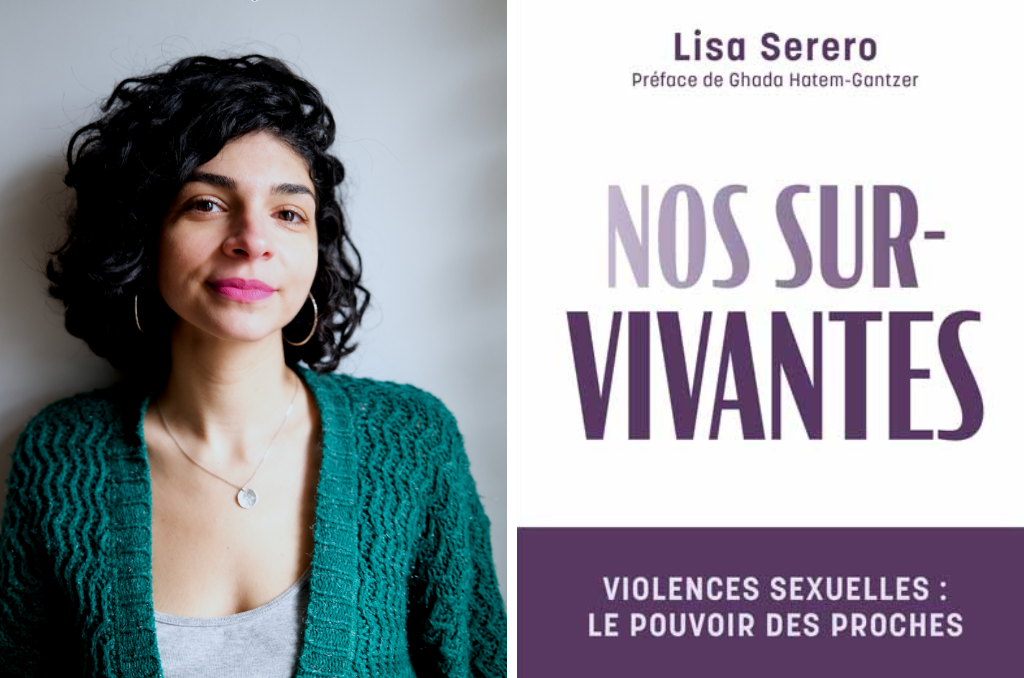

Militante pour les droits humains et formatrice, Lisa Serero éclaire le rôle des proches des victimes de violences sexuelles dans son essai « Nos survivantes. Violences sexuelles : le pouvoir des proches » (éditions Leduc, 2024). ©DR

Avec « Nos survivantes. Violences sexuelles : le pouvoir des proches », l’autrice Lisa Serero s’adresse aux proches de victimes de violences sexuelles, et au-delà à l’ensemble de la société, et propose un guide enrichi de témoignages, de chiffres et de conseils concrets.

Bio express

Après une carrière journalistique, Lisa Serero s’est tournée vers l’éducation aux droits humains en travaillant pour plusieurs associations. Elle conçoit et anime des formations sur les violences sexuelles pour différentes associations dont MeTooMedia. Lisa facilite également des cercles de parole féminins en non-mixité.

En 2024, elle publie un essai dédié aux proches des victimes de violences sexuelles, qui explore leur rôle à travers des chiffres, des témoignages et des conseils : « Nos survivantes » (éditions Leduc).

Votre livre s’adresse aux proches des victimes de violences sexuelles : pourquoi traiter les violences sous cet angle ?

Ce livre, je l’ai vraiment pensé comme un guide pratique, avec des conseils qui s’adressent à tout le monde. Pourquoi tout le monde ? Parce que les violences sexuelles concernent une femme sur deux en France : il y a donc autour de nous, parmi nous, des victimes de violences sexuelles, qu’on le sache ou non. Et les victimes ne parlent que si elles sentent qu’elles seront entendues.

C’est très important, car la parole a un effet boule de neige : une victime qui parle rapidement, c’est une victime qui peut entamer un chemin de réparation, de reconstruction ; qui peut éventuellement déposer plainte, avant que le crime ou le délit ne soit prescrit, et qui peut espérer avoir un procès. Ce que les victimes qui ne parlent pas n’auront jamais.

Or savoir écouter une victime de violences, c’est-à-dire accueillir un récit traumatique, n’est pas inné. L’idée de ce livre, c’est avant tout d’outiller les proches pour créer des conditions d’accueil de cette parole qui soient empathiques, bienveillantes, non jugeantes.

« La parole est libérée depuis longtemps, c’est plutôt que les oreilles ne sont pas tout à fait prêtes à les écouter. »

Vous dissociez l’enjeu de la dénonciation des violences sexuelles par rapport à celui d’une « libération de la parole ». Que pensez-vous de cette notion de « libération de la parole » ?

On parle beaucoup de « libération de la parole », comme si la parole avait été étouffée, tue pendant des décennies par les victimes. Et que si l’on n’a pas pu stopper ou limiter les violences sexuelles, c’est parce que les victimes ne parlent pas. Or elles parlent depuis toujours. Les associations féministes le disent : la parole est libérée depuis longtemps, c’est plutôt que les oreilles ne sont pas tout à fait prêtes à les écouter.

Au-delà, porter la « libération de la parole » comme un slogan implique que l’enjeu de la lutte contre les violences sexuelles est de libérer la parole des victimes. Ce qui fait encore porter la responsabilité sur elles. Or, la responsabilité est collective : les violences sexuelles sont un fléau, une maltraitance collective.

C’est d’ailleurs un des objets du livre : nous faire prendre conscience que si notre société enfante des violences sexuelles, et impose le silence – voire le soupçon – aux victimes, il est aussi de notre responsabilité collective d’inverser cette tendance. Je propose un empouvoirement collectif.

Chaque chapitre de votre livre se conclut sur des témoignages de victimes et de leurs proches. Pourquoi ce choix ?

Il me paraissait essentiel de faire entendre les premières personnes concernées. Les témoignages de victimes et de leurs proches sont mis en miroir, notamment pour montrer leurs errances, leurs questionnements. Les victimes passent par plusieurs états. Les proches tâtonnent, n’ont pas immédiatement le comportement idéal. On les voit aussi s’épuiser, passer le relais à d’autres proches, car l’accompagnement de victimes de violences s’apparente à un véritable marathon. Enfin, il paraissait important que les victimes elles-mêmes puissent exprimer des conseils aux proches.

« Vivre au quotidien avec une personne qui a subi un traumatisme demande beaucoup de patience mais aussi de compétences. »

Vous parlez des proches de victimes comme de victimes collatérales des violences.

Oui, parce que vivre au quotidien avec une personne qui a subi un traumatisme demande beaucoup de patience mais aussi de compétences. Il faudra suivre la victime dans toutes les fluctuations de sa reconstruction. Et celle-ci est complexe.

On peut par exemple être vite tenté de lui donner des conseils, car on a envie qu’elle passe à autre chose : voir quelqu’un qu’on aime souffrir est insupportable. La première chose à dire reste : « je te crois ». Mais ça ne suffit pas. Accueillir une victime de violences nécessite de comprendre ses symptômes, ses réactions parfois déstabilisantes, qui sont en réalité complètement connectées à la violence qu’elle a pu subir.

Vous rappelez aussi que dénoncer les violences est un processus, notamment lorsque l’auteur fait partie de l’entourage.

Parler, c’est à la fois la fin d’un processus et le début d’un nouveau. Avant de parler, une victime doit identifier qu’elle a été victime d’une violence. Et cela passe par un ensemble de questions douloureuses. Est-ce que j’ai clairement manifesté mon non-consentement ? Est-ce que ce contact qu’il y a eu avec mon corps se définit comme une agression sexuelle ? Est-ce que j’ai envie de me percevoir et d’être perçue comme une victime ? Et enfin : est-ce que j’ai envie d’aller perturber la vie de mon entourage familial, amical, celle de mon couple, celle de mes enfants ? C’est affreux, mais les victimes ont peur de déranger.

Il faut rappeler que, dans 90 % des cas de violences sexuelles, l’auteur est connu de la victime : c’est le conjoint, l’un des parents, le beau-père, le frère, la tante, le prof de théâtre, le prof de sport, le médecin… Lorsque l’agresseur fait partie de notre écosystème, dénoncer des violences n’est pas anodin : parler bouleverse des vies. C’est concrètement ce qui vient retarder, voire annuler cette parole.

« Pour parler, il faut dépasser une potentielle amnésie traumatique : le souvenir des violences est enfoui dans le cerveau, il devient inaccessible à cause d’une dissociation qui s’opère au moment du traumatisme, pour se protéger. »

Ce qui explique pourquoi les victimes de violences sexuelles mettent parfois des années à raconter ce qu’elles ont vécu ?

Pour les proches, c’est parfois incompréhensible : pourquoi la victime se réveille-t-elle trente ans après et commence-t-elle à accuser quelqu’un qu’elle a côtoyé à tous les repas de famille ? Déjà, pour parler, il faut dépasser une potentielle amnésie traumatique : le souvenir des violences est enfoui dans le cerveau, il devient inaccessible à cause d’une dissociation qui s’opère au moment du traumatisme, pour se protéger. C’est une notion que les proches doivent connaître, car elle est fondamentale pour comprendre la victime.

Une fois qu’on l’a décidé, parler peut prendre des mois, des années, toute une vie. On peut penser que parler est le plus dur. Mais, en réalité, c’est le début d’un autre long combat. Car il va désormais falloir affronter le regard des autres, la minimisation des faits, le déni.

Il y a également une sorte de présomption de mauvaise foi et de malhonnêteté qui pèse sur les victimes, notamment les femmes et les enfants, qui sont les premières victimes des violences sexuelles. Les proches, les institutions mais aussi le public, lorsque l’affaire est médiatisée, font régulièrement porter un soupçon sur les victimes qui dénoncent des faits de violences sexuelles : n’y aurait-il pas un intérêt caché à cette dénonciation soudaine ? la victime ne veut-elle pas plutôt gagner de l’argent, faire le buzz, se venger après un divorce, obtenir la garde des enfants ? C’est très dommageable pour l’ensemble des victimes.

En France, le nombre de plaintes est en augmentation : n’est-ce pas un signe que les victimes parlent davantage ?

Statistiquement, de plus en plus de victimes de violences sexuelles portent plainte, mais cela reste minoritaire : moins de 10 % d’entre elles déposent plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Pourquoi ? Parce que porter plainte expose la victime à ce qu’on appelle une victimisation secondaire : elle prend le risque de subir une nouvelle violence, des questions sur sa tenue, sa consommation d’alcool, ses habitudes, ses relations… Elle est face à une autorité qui lui demande : « Vous êtes sûre que ça s’est vraiment passé comme ça ? est-ce que vous ne l’auriez pas un peu cherché ? vous savez que vous allez gâcher la vie de l’auteur ? » Ce qui est extrêmement violent.

On constate des évolutions dans la prise en charge institutionnelle des victimes de violences sexuelles. Mais on constate aussi des refus de plainte, ce qui, je le rappelle, est interdit, ou un très mauvais accueil de la part de policiers, d’avocats, de juges. L’association Nous Toutes rapporte que 89 % des victimes ont mal vécu leur dépôt de plainte, et 89 % ont mal vécu leur procès, quand il a lieu.

De fait, en France, le viol est le crime le moins puni par la justice : moins de 1 % des viols sont condamnés. La plupart des affaires sont classées sans suite, ou sont correctionnalisées, c’est-à-dire jugées comme de simples délits. Le processus judiciaire est extrêmement long, coûteux et énergivore, pour assez peu de résultats. Et il n’apporte pas forcément la reconnaissance des faits et la réparation dont les victimes ont besoin.

« [Dans les relations interpersonnelles ou professionnelles], la présomption d’innocence est plutôt utilisée comme un bouclier, pour ne pas avoir à se mêler de l’histoire et ne pas avoir à prendre de décisions. »

Le classement sans suite ou l’absence de condamnation judiciaire sont parmi les principaux arguments brandis pour délégitimer la parole des victimes.

Il faut rappeler que le classement sans suite n’équivaut pas à l’absence de faits : une affaire est classée sans suite lorsqu’il n’y a pas assez d’éléments au dossier pour poursuivre l’auteur. Or, dans les cas de violences sexuelles, la matérialité des faits est parfois complexe à établir, lorsqu’ils sont commis sans violence visible, c’est-à-dire dans la grande majorité des cas. Par ailleurs, il faut qu’il y ait une enquête sérieuse, ce qui n’est pas assuré.

Quant à la présomption d’innocence, c’est un terme utilisé à tort et à travers. C’est une notion judiciaire fondamentale, mais qui n’est, justement, valable qu’en justice. Elle ne concerne absolument pas les relations interpersonnelles. Elle ne concerne pas non plus le monde de l’entreprise : par exemple, une entreprise peut tout à fait décider de mettre à pied l’un de ses salariés accusé de violences sexuelles, même si la justice ne l’a pas condamné. Et de la même manière que l’on peut choisir de ne pas côtoyer quelqu’un qu’on n’apprécie pas, on peut choisir de ne pas côtoyer quelqu’un qui a été accusé de harcèlement, d’agression ou de viol. On en a tout à fait le droit, c’est même plutôt sain ! La présomption d’innocence est plutôt utilisée comme un bouclier, pour ne pas avoir à se mêler de l’histoire et ne pas avoir à prendre de décision de ce type.

Vous l’avez rappelé, 90 % des viols sont commis par un proche ou une connaissance de la victime. Quel impact cela a-t-il sur l’attitude des proches lorsque la victime dénonce les faits ?

Le grand mythe contre lequel il faut lutter encore et toujours, c’est l’inconnu qui attend sa victime dans un parking en pleine nuit et qui va venir l’agresser brutalement en laissant des traces visibles de son crime. C’est le « viol parfait », qui sert plutôt à disqualifier la majorité des viols. Car, dans 90 % des cas, l’auteur est notre ami, notre père, notre cousin ou un proche de la famille en qui on a confiance. Et cela place les proches dans une position délicate, qu’ils n’ont jamais appris à gérer.

Notamment parce qu’on a l’impression qu’il faut choisir, qu’il faut prendre parti soit pour la victime soit pour le mis en cause. On va essayer de démêler le vrai du faux. Ou bien au contraire se placer en retrait, parce qu’on ne veut pas s’en mêler. Parfois, on va aussi être tenté d’organiser une médiation, dans la famille ou les groupes d’amis.

En réalité, la première chose à faire est de respecter la parole et le ressenti de la victime, et de ne pas mener l’enquête, parce qu’on n’est ni juge, ni policier. L’idée est de ne pas essayer d’aller chercher une forme de vérité : il faut se concentrer sur la victime, sur son bien-être, sur ce dont elle a besoin. C’est d’accueil et d’empathie qu’a besoin la victime, pas de jugements.

« Les proches doivent prendre conscience qu’ils ont un rôle fondamental dans la reconstruction de la victime : ils ont le pouvoir d’atténuer, voire d’abréger les souffrances. »

Vous dites que les proches ont rarement conscience de leur pouvoir, mais qu’ils peuvent tout changer.

Les proches pensent que si la victime va voir un psychologue ou a la chance d’avoir un procès, c’est terminé. En réalité, les institutions ne suffisent pas, on l’a vu, à répondre à leurs besoins, voire les violentent une deuxième fois. Et l’accompagnement repose finalement sur les proches.

Or, des études réalisées il y a déjà plus de trente ans montrent qu’un accueil et un soutien positifs des proches permettent aux victimes de réduire leurs symptômes d’anxiété, de rétablir une forme d’estime de soi… Et qu’à l’inverse un manque de soutien des proches, qui iraient minimiser ou dénier les violences, voire imposer aux victimes un nouveau silence, va venir augmenter tous les symptômes de stress post-traumatique.

Il faut comprendre que les violences sexuelles instaurent une rupture de confiance relationnelle entre la victime et l’auteur des faits, mais aussi avec les autres en général. Et pour restaurer ce lien humain, les proches sont essentiels. Les proches doivent prendre conscience qu’ils ont un rôle fondamental dans la reconstruction de la victime : ils ont le pouvoir d’atténuer voire d’abréger les souffrances. C’est une grande responsabilité, que je propose d’accompagner dans mon livre.

Pour aller plus loin

« Nos survivantes. Violences sexuelles : le pouvoir des proches », de Lisa Serero

« Nos survivantes. Violences sexuelles : le pouvoir des proches », de Lisa Serero

Éditions Leduc, 2024, 208 p., 17 euros.

Commander sur la Librairie des Activités Sociales

En France, 1 femme sur 2 a déjà subi des violences sexuelles, pourtant seulement 10 % déposent plainte. Face à un système judiciaire et de santé défaillant, vers qui les victimes peuventelles se tourner ? Les proches, souvent victimes par ricochet, deviennent alors les acteur·rice·s majeur·e·s de cette libération de la parole. Mais sommes-nous bien armé·e·s pour soutenir nos femmes, nos mères, nos filles, nos soeurs ou nos amies ?

À travers cet essai riche en témoignages et en éclairages d’expert·e·s, Lisa Serero démontre le pouvoir de l’entourage dans la reconstruction des victimes, et nous donne les outils pour briser le silence, rompre l’isolement, comprendre les victimes et les accompagner. Un livre indispensable pour écouter nos survivantes.

Tags: Article phare Droits des femmes Livres Violences