Laurent Lefeuvre, dessinateur de BD, a retracé à travers une bande dessinée l’accueil des réfugiés dans les centres CCAS de la région Bretagne. ©Charles Crié/CCAS

Dessinateur pour « Pif Gadget », Laurent Lefeuvre a rencontré les réfugiés accueillis dans les centres CCAS de Haute Bretagne. Nous avons rencontré cet homme au parcours hors du commun.

| Lire aussi : « Accueil des réfugiés : chroniques d’une solidarité en acte » |

Laurent Lefeuvre s’est rendu dans les trois centres de Trébeurden, Trégastel et Saint-Cast-le-Guildo (Haute Bretagne). Il y a dessiné des réfugiés pendant quarante-huit heures à un rythme soutenu, de jour comme de nuit. Sa bande dessinée reportage sera présentée au festival Quai des bulles à Saint-Malo, du 27 au 29 octobre prochain.

Pourquoi le sujet des réfugiés vous a-t-il intéressé ?

Il y a un côté humain que j’aime. C’est le genre de chose que je propose pour « Pif Gadget ». Par exemple, j’avais dessiné pour le magazine le navire « Aquarius », qui a sauvé des milliers de réfugiés au large des côtes libyennes. C’est important de dire que les réfugiés sont des gens comme nous, qui veulent juste vivre et s’occuper de leurs enfants. Quand je suis auteur de BD, j’invente. Dans un reportage comme celui-là, je me mets en retrait. Le dessin devient plus réaliste et peut donner un plus par rapport aux journaux ou au JT de 20 heures.

Quelle relation s’est nouée avec les réfugiés ?

Ils ont compris que j’étais un témoin extérieur bienveillant dans un contexte difficile. Le simple fait de dessiner, de regarder ces hommes, c’est les considérer. Leur dire qu’ils existent. J’ai passé 15 à 20 minutes avec chacun d’entre eux. J’ai fini vers 4 heures du matin. Pour moi, c’était un devoir de dessiner tout le monde. Je voulais m’attarder sur chaque regard, chaque visage.

Depuis quand dessinez-vous ?

Quand on me pose cette question, je réponds toujours : « Et vous, à quel âge avez-vous arrêté ? » Tout le monde dessine en étant enfant. Moi, je n’ai jamais cessé. J’ai été ouvrier en bâtiment jusqu’à mes 28 ans. J’ai commencé à prendre des cours de dessin de nu à 35 ans. Jusque-là je me contentais de copier ce que créaient les autres dessinateurs. Mais je ne reproduisais que la surface. J’ai longtemps pensé que dessiner ne pouvait pas être un métier. J’avais l’impression que ce milieu n’appartenait qu’à une caste. Qu’il fallait être né dedans. J’ai longtemps été complexé par le fait d’être autodidacte. Je crois que les types qui viennent de nulle part sont les plus fascinants. Bourvil, Lino Ventura, c’est parce qu’ils n’avaient rien à faire là qu’ils étaient intéressants.

Que ressentez-vous quand vous êtes dans la peau d’un reporter ?

Je dessine des BD. Quand je pars en reportage, j’ai envie de m’y rendre sans savoir ce que je vais trouver. Je suis quasiment dans la peau d’un acteur. C’est comme les gamins qui jouent au cow-boy et qui le deviennent. Je ne suis même pas dessinateur et je prétends l’être. Se mettre dans la peau d’un journaliste, c’est amusant.

Y a-t-il une différence entre le journaliste classique et le dessinateur qui s’essaie au journalisme ?

Le journaliste rapporte. Il est le porte-parole des interlocuteurs qu’il va interviewer. Le dessinateur, lui, ne connaît pas cette distance. On voit les personnages parler et vivre. C’est comme un film. Mais le dessinateur doit quand même être vigilant. Il doit lui aussi choisir les mots des interlocuteurs sans les trahir.

Comment distinguez-vous le reportage photo du reportage dessiné ?

Dans un reportage photo, il y a à la fois des textes et des images. Les textes racontent, les photos illustrent. Dans la BD, le texte et les images se mêlent. Ça ne fonctionne pas l’un sans l’autre. C’est comme dans le cinéma, on a besoin des deux. Avec un appareil photo, on ne peut pas regarder tout le monde. Si on prend la photo d’une foule, on ne s’arrête pas forcément sur chaque personne présente dans cette foule. À l’inverse, tout ce qui a été dessiné a été regardé. Le dessinateur s’expose plus que ses modèles car le trac est de son côté.

Qu’avez-vous envie d’apporter avec vos dessins ?

J’aimerais que les gens aient moins peur. Qu’il y ait moins d’hostilité et d’incompréhension. Les gens ne s’intéressent pas au cas des réfugiés. Ils restent à distance. Comme si ça ne les concernait pas. Chacun doit se questionner sur son rapport à l’étranger, aux autres cultures. Il faut aller à la rencontre de ces personnes et abandonner les idées reçues.

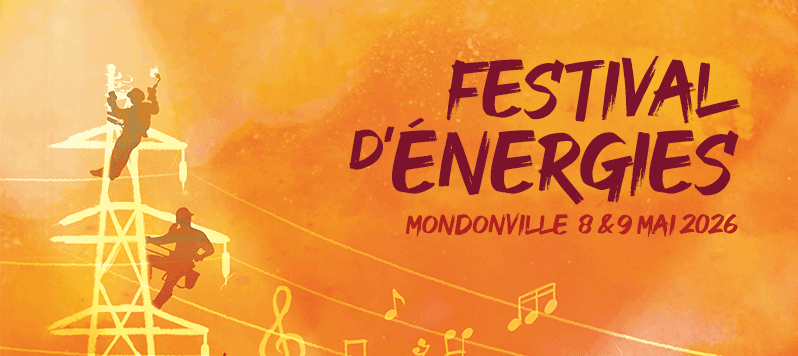

Comparez ce dessin avec une photo prise par le photographe Charles Crié à la même période ! ©Laurent Lefeuvre

Que vous a apporté cette expérience humaine ?

Dans ces moments-là, on se dit que ce qu’on réalise n’est pas totalement vain ou inutile. Il y a des tas de raisons de penser que dans ce monde, on ne réfléchit que pour soi. Mais en réalité, il y a des gens qui se bougent sans rien dire. Et ça, ça fait vraiment du bien à voir.

Y a-t-il une continuité dans votre travail ?

Mes projets sont tous liés. Ils cherchent à transmettre les histoires que j’ai dans la tête ou celles ancrées dans un lieu précis. Ce que j’aimerais faire, c’est m’adresser à des gens qui ne sont pas des convaincus. Élargir l’audience. Je veux pouvoir communiquer un discours dans un contexte où on n’a pas l’habitude de l’entendre.

Pif Gadget, l’Humanité pour les enfants

Pif Gadget, l’Humanité pour les enfants « Pif, c’est plus qu’un magazine ou une BD, c’est vraiment un état d’esprit et des valeurs », explique Olivier Chartrain, rédacteur en chef de « Super Pif », au journal « l’Humanité ». Né grâce au Parti communiste en 1969, successeur de « Vaillant », « Pif Gadget » a marqué plusieurs générations de jeunes lecteurs avec ses histoires. Mais pas que… « Pif », c’est aussi ses gadgets : les pois sauteurs, les pifises ou les machines à œufs carrés. L’un des objectifs du canard : expliquer le monde et l’actualité avec un prisme humaniste. Depuis 2015, « Super Pif » paraît régulièrement en hors-série.