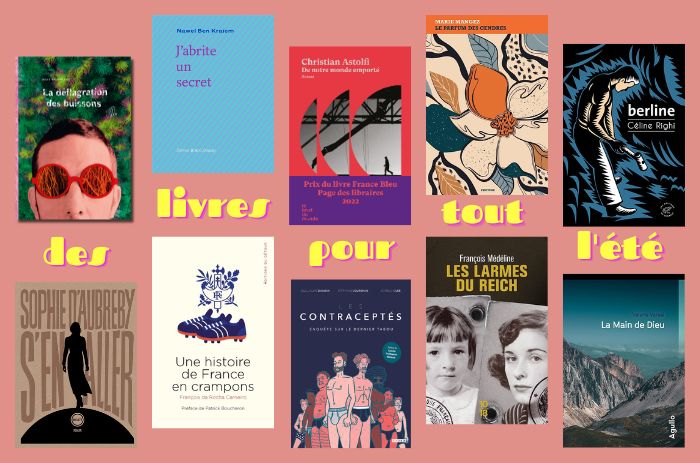

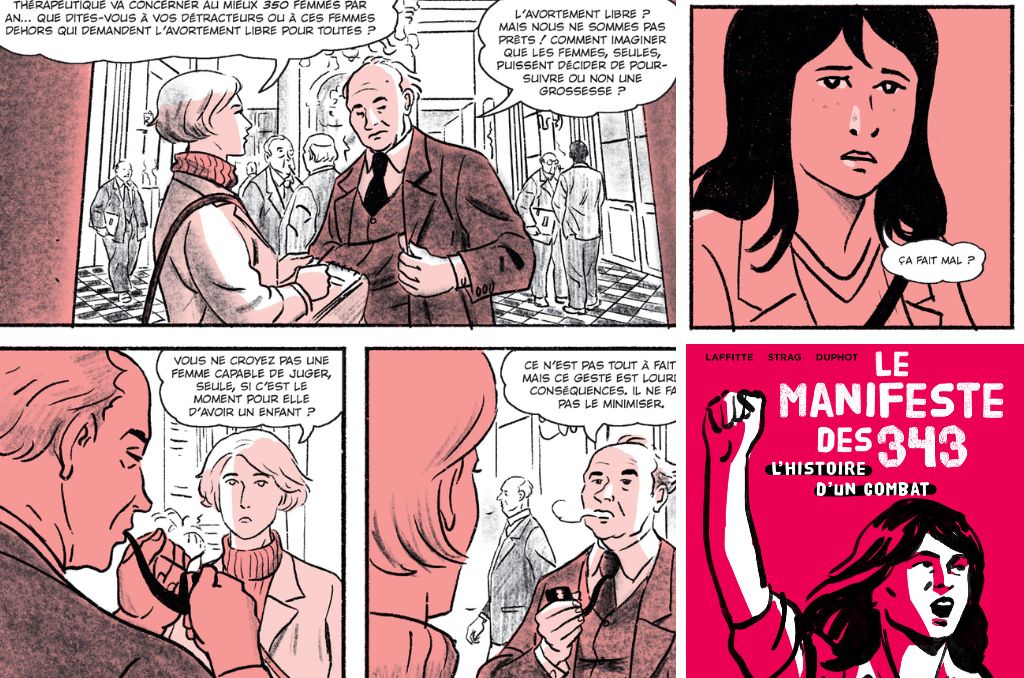

« Le Manifeste des 343. Histoire d’un combat » raconte, à partir de recherches documentaires et d’entretiens, l’histoire de la tribune publiée dans le Nouvel Observateur le 5 avril 1971 et apporte un éclairage cru sur la situation des femmes qui subissaient des avortements clandestins. ©Marabulles

« Je déclare avoir avorté » : le 5 avril 1971, 343 femmes, dont des personnalités, déclarent dans une tribune avoir subi un avortement clandestin, et réclament le droit à l’avortement libre. Un roman graphique retrace l’origine de ce combat, et place la journaliste Nicole Muchnik au centre de l’histoire. Entretien avec la coscénariste, Adeline Laffitte.

Dans « Le Nouvel Observateur » du 5 avril 1971 paraît le « Manifeste des 343 », une tribune appelant à la légalisation de l’avortement en France. Les signataires y affirment : « Je déclare avoir avorté », s’exposant ainsi à des poursuites pénales.

Parmi les 343 femmes qui prennent le risque de se déclarer publiquement, des inconnues mais aussi des personnalités : Gisèle Halimi, Marguerite Duras, Catherine Deneuve ou encore Simone de Beauvoir.

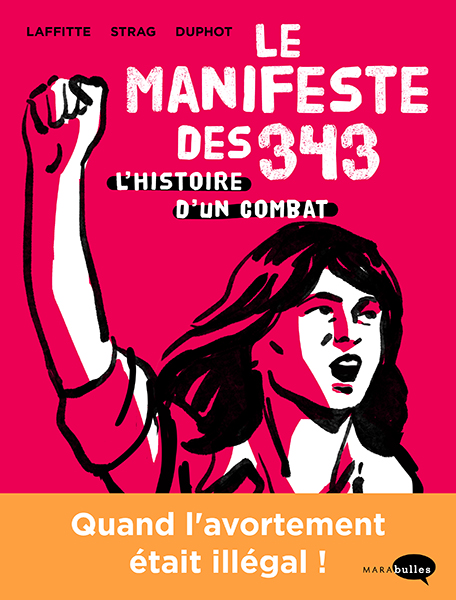

Cette étape majeure dans la mobilisation féministe ouvre la voie à l’adoption de la loi Veil, dépénalisant l’avortement, quatre ans plus tard. Adeline Laffitte revient sur l’histoire de ce combat dans un roman graphique qu’elle cosigne avec Hélène Strag et Hervé Duphot : « Le Manifeste des 343. Histoire d’un combat ».

« Le Manifeste des 343. Histoire d’un combat »

« Le Manifeste des 343. Histoire d’un combat »

Roman graphique de Adeline Laffitte, Hélène Strag et Hervé Duphot, 2020, Marabulles (15,71 euros, au lieu de 20,95 euros, avec la Librairie des Activités Sociales. Connexion requise sur ccas.fr pour accéder à la Librairie.)

Commander le livre sur la Librairie

« Le droit à l’avortement est une question d’une actualité brûlante »

Comment est né ce projet, votre premier scénario de bande dessinée ?

J’ai longtemps été journaliste dans la presse féminine, où j’ai travaillé sur la santé des femmes. Je connaissais peu l’histoire du « Manifeste des 343 ». En 2021, j’ai réalisé que ce texte allait bientôt avoir cinquante ans, et que l’événement semblait passer inaperçu. Il était invraisemblable de ne pas le célébrer ! De là est née l’envie de raconter cette histoire.

Hélène Strag, ma coscénariste, et moi, nous avons démarré un travail d’enquête journalistique pour retrouver les éléments historiques, des textes, des images et les personnes de l’époque. Et c’est Hervé Duphot, qui venait de signer une biographie de Simone Veil, qui a mis en images notre récit.

Qui est Nicole Muchnik, personnage central du livre ?

Lors de nos recherches, nous avons découvert que l’initiative du « Manifeste » venait à la fois d’une femme, Nicole Muchnik, qui était documentaliste au « Nouvel Observateur », et de son chef de service, Jean Moreau, alors que ce journaliste est souvent cité comme étant seul à l’origine du projet. Nous l’avons retrouvée, et nous sommes allées à sa rencontre, ainsi qu’à celle de nombreuses militantes du MLF, le mouvement féministe né en 1970. Et nous avons choisi de faire de Nicole Muchnik notre héroïne, autour de laquelle s’articule tout le reste. Mais elle porte aussi sa propre voix dans une postface, hors de la fiction.

« Un million de femmes se font avorter chaque année en France.

Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples.

On fait le silence sur ces millions de femmes.

Je déclare que je suis l’une d’elles. Je déclare avoir avorté.

De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l’avortement libre. »

Extrait du « Manifeste des 343 », publié dans « Le Nouvel Observateur » du 5 avril 1971.

La société de l’époque tout entière est divisée sur le sujet de l’avortement, y compris le corps médical.

Oui. Pour l’illustrer, nous avons créé le personnage du docteur Berthoud, qui regroupe les différents discours portés par les médecins progressistes de l’époque, comme René Frydman ou Joëlle Brunerie. Mais d’autres étaient profondément contre l’accès à l’avortement, et culpabilisaient les femmes qui arrivaient à l’hôpital à la suite de complications en leur lançant : « Ça vous passera l’envie ! »

Mais il faut rappeler que c’est la société tout entière qui a évolué sur cette question, en quelques années à peine, y compris au sein même des mouvements féministes. Le Planning familial, par exemple, luttait pour l’autorisation de l’accès à la contraception, et n’a intégré la lutte pour le droit à l’avortement à ses combats qu’en 1973.

Vous parlez des « héros ordinaires », des femmes qui prennent des risques, mais il s’agit aussi de parler de douleur, de danger. Comment rendre compte de cela ?

C’est toute l’idée de la quatrième de couverture, qui montre une avorteuse, aiguilles à tricoter en main, le visage fermé. Appelons un chat un chat ! Oui, on parle d’avortements clandestins qui mettent la vie des femmes en danger. Il n’y a par définition pas de chiffres officiels, mais cela concernait entre 600 000 et 800 000 femmes par an. Ainsi, nous avons créé le personnage de la femme de ménage qui meurt de septicémie après un avortement clandestin. Mais il y a aussi le personnage de Sylvie, pour qui avorter est aussi une étape vers l’autonomie et une vie loin des déterminismes sociaux.

« Le Manifeste des 343. Histoire d’un combat ». ©Marabulles

Cette histoire reste importante à l’heure actuelle ?

Notre livre est sorti quelques mois avant l’anniversaire du « Manifeste », en 2021, au moment même où le gouvernement polonais restreignait drastiquement l’accès à l’avortement. Cela a malheureusement rappelé que personne n’est à l’abri d’un retour en arrière.

On le sait, l’opposition à l’avortement est toujours là, des gens continuent d’être choqués par cette démarche. C’est une question d’une actualité brûlante.

Il y a eu, en France, la constitutionnalisation du droit à l’avortement, une victoire immense, mais il faut rester vigilant. Y accéder peut rester difficile, des jeunes filles, des femmes ne savent pas où aller ou sont mal accompagnées. Tout ce combat n’est pas derrière nous !

À voir aussi

« Il suffit d’écouter les femmes », documentaire de Sonia Gonzalez, 2024, Ina/France télévisions.

« Il suffit d’écouter les femmes », documentaire de Sonia Gonzalez, 2024, Ina/France télévisions.

Inscription (gratuite) requise pour visionner le documentaire.

Pour la première fois, des femmes qui ont eu recours à un avortement clandestin dans la France d’avant 1975 évoquent leur vécu, douloureux, libératoire ou traumatisant.

Voir le documentaire sur France TV

Tags: À la une Bande dessinée Droits des femmes Librairie des AS Livres