L’exposition « Frontières », support de débats dans les villages vacances des Activités Sociales cet été, interroge les frontières du point de vue des migrants. Ici, Yvan Gastaut, co-commissaire de l’exposition, en 2019 lors du festival Visions sociales. ©Sandrine Jousseaume/ CCAS

De quoi la frontière est-elle le nom ? C’est le thème d’un cycle de débats organisé cet été par les Activités Sociales dans les villages vacances, autour de l’exposition « Frontières ». Entretien avec Yvan Gastaut, historien spécialiste de l’immigration et co-commissaire de l’exposition, sur cette notion paradoxale, au cœur de l’actualité.

« Frontières », exposition gratuite à voir cet été

À g., Albanie, Kapshtice, 2000 ©Ad Van Denderen/Agence Vu ; à dr., « le Mur et la Peur », Inde/Bangladesh, 2013. ©Gaël Turine /Agence Vu. Toutes les photos sont issues de l’exposition du Musée national de l’histoire de l’immigration.

Yvan Gastaut, historien à l’université Côte d’Azur et membre de l’Unité de recherche migrations et société́ (Urmis) liée au CNRS, présentera cet été dans les villages vacances de la CCAS l’exposition « Frontières », dont il est co-commissaire avec Catherine Withol de Wenden. L’exposition, initialement installée en 2015 au musée national de l’Histoire de l’immigration à Paris, sera présentée dans le cadre des rencontres culturelles des Activités sociales.

Plus d’infos sur l’Act’éthique « De quoi la frontière est-elle le nom ? » sur ccas.fr

Comment définir une frontière, et d’où vient ce concept ?

Une frontière désigne ce qui sépare : des pays, des continents, des voisins… Le mot vient de « front », qui indique une limite. En même temps, la frontière est un lieu de transit et de contacts commerciaux, et une zone de contacts intenses où se croisent des douaniers et des personnes qui la traversent et y sont contrôlées.

Ces deux fonctions paradoxales peuvent déjà susciter l’interrogation. D’ailleurs, les frontières ont aussi des limites : leur but est de créer une séparation absolue ; or cet hermétisme total n’est pas envisageable et la frontière est souvent franchie, malgré les interdits.

Enfin, la notion de frontière est à la fois intemporelle – on a observé des frontières à des époques très anciennes – et d’une grande actualité, on l’a encore vu pendant la crise sanitaire liée au coronavirus.

Donc la frontière sépare le « eux » et le « nous », mais permet également de réfléchir à la question des États, aux questions géographiques, des représentations et des altérités, à celle de l’exotisme. Cela interroge sur l’orientation du monde au XXIe siècle : les frontières vont-elles y être omniprésentes ou disparaître totalement ?

Comment est née cette idée d’exposition ?

Elle est issue de l’activité des réseaux du musée national de l’Histoire de l’immigration, avec lequel nous avons organisé des rencontres-débats sur le patrimoine des frontières en Lorraine, dans les Hautes-Alpes et dans les Pyrénées, zones frontalières par excellence. À partir de ces rencontres, nous avons travaillé durant deux ans à la réalisation d’une exposition pour le musée qui interrogeait la question des migrations à travers celle des frontières. L’exposition a été dévoilée au public en 2015, quelques mois seulement avant les attentats de novembre.

« Odyssée moderne », voyage avec les migrants clandestins du Sahara à la Grande Bleue, 2001-2004, Melilla. ©Sarah Caron

Comment est construite cette exposition ?

L’axe problématique de l’exposition est la traversée de la frontière et ses obstacles, les stratégies de contournement qui y sont liées, le tout vu à travers le regard des migrants. Cette exposition incite à réfléchir aux différents éléments du projet migratoire, et remet en question l’étanchéité des frontières revendiquée par les responsables politiques.

Nous avons d’abord souhaité une approche très globale de la question des frontières, avec l’examen des grands points chauds de la planète dans les années 2010 : États-Unis/Mexique, Corée du Nord et du Sud, Inde/Bangladesh, etc. Nous avons ensuite resserré la focale sur les frontières de l’Europe, et interrogé le sens du traité de Schengen [signé en 1985, qui a acté l’ouverture des frontières intérieures de l’Europe, ndlr], puis sur la France, et enfin sur certaines zones régionales comme la Guyane [qui représente la plus longue frontière française, ndlr].

L’exposition propose par ailleurs une mise en perspective historique des frontières, depuis le XIXe siècle où elles étaient très présentes, jusqu’à nos jours, en passant par le rideau de fer, le mur de Berlin, et la question brûlante de l’Alsace-Moselle.

Vous avez également souhaité faire intervenir des artistes dans cette exposition. Quel regard apportent-ils sur un sujet comme celui-là ?

Je n’avais pas tellement l’habitude de travailler avec des artistes jusque-là. Mais en complément de la perspective historico-politique, ces œuvres ont apporté une dimension sensible, plus intimiste, notamment parce que certains de leurs auteurs avaient connu la migration.

Certaines œuvres font état de la violence du passage de la frontière, et peuvent en cela être choquantes. L’artiste franco-algérien Bruno Boudjelal a, au contraire, choisi de mettre en scène le bonheur des migrants à leur arrivée grâce à des photos provenant de leurs téléphones portables.

Capture de la vidéo « Harragas », Bruno Boudjelal, 2011, 5 min. (en boucle).

La notion de frontière est liée à celles d’identité et de territoire. Sauf pour les peuples nomades : vous expliquez que « ceux qui sont mobiles ont moins de droits que les sédentaires ». Pourquoi, selon vous ?

Sous l’Ancien Régime, les frontières existaient déjà, mais les contrôles y étaient assez souples. Le XIXe siècle fut celui de la fabrique des identités nationales. C’est à cette époque que se forge le mythe de l’enracinement, de l’ancrage territorial. Les étrangers en général – et a fortiori les nomades – avaient de toute façon moins de droits que les nationaux ; la préférence nationale était une sorte de droit moral inaliénable largement accepté, à droite comme à gauche de l’échiquier politique, contrairement à aujourd’hui.

Ceux que l’on appelait les bohémiens, les gipsies ou les gitans, étaient déjà visibles à l’époque et c’est pour les contrôler que l’on a créé les papiers d’identité, car leur mobilité était – et est toujours – mal acceptée. Considérés comme déracinés, sans frontières, sans patrie, donc dangereux, ils pouvaient être mieux surveillés grâce à ce système d’identification.

« Une frontière peut confirmer un conflit existant […] ou créer de l’altérité là où il n’y en avait pas. »

Carte postale du début XXe siècle : à la frontière franco-allemande, la gendarmerie allemande interdit à une bande de romanichels serbes expulsés de France d’entrer en Allemagne. ©Musée national de l’histoire de l’immigration

« Les frontières sont des lignes imaginaires » déclare Shahab Rassouli, réfugié afghan que vous faites témoigner. Que veut-il dire ?

Shahab Rassouli parle ici des frontières qui peuvent exister dans les esprits. Vous pouvez entretenir avec votre voisin une frontière imaginaire qui peut se matérialiser à plus ou moins long terme, pour des raisons d’ »altérisation », d’inquiétude vis-à-vis de l’autre, de mise à distance, de conflit. La frontière matérielle est la traduction d’une angoisse, d’une peur de l’autre, d’une volonté de séparer ou de creuser la séparation. Quoi de plus proches qu’un Allemand de l’Est et un Allemand de l’Ouest en 1945 ? Qu’un Coréen du Nord et un Coréen du Sud avant la guerre de Corée en 1950, qu’un habitant de San Diego (États-Unis) et un Mexicain ?

Le traçage d’une frontière, qui vient parfois d’une autorité très lointaine, sans que la population locale en connaisse les raisons, crée un clivage et peut ensuite entraîner des différences artificielles, car les gens ne se côtoient plus. La Catalogne, le Pays basque, sont traversés par une frontière, alors qu’ils regroupent chacun une population de même langue, de même culture.

Il peut donc exister deux types de situations. Une frontière peut confirmer un conflit existant et venir le matérialiser, l’essentialiser. Une frontière peut également être dessinée sans logique, sans lien avec les réalités locales – le continent africain en est l’exemple phare – et créer de l’altérité là où il n’y en avait pas.

Quel est le rôle d’acteurs locaux comme Cédric Herrou, qui apporte son aide aux migrants de la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne, ou l’association SOS Méditerranée, qui recueille les migrants naufragés en mer ?

Les frontières sont historiquement des lieux habités soit par des professionnels du contrôle – douaniers ou passeurs – soit par des acteurs économiques. Aujourd’hui, ils sont rejoints par toutes sortes de personnes aux motivations très diverses : médecins, chercheurs, journalistes, responsables politiques… et par des militants de tout bord, qui sont des figures nouvelles. On vient aujourd’hui y manifester son engagement politique.

Certaines actions, comme celles du groupe d’extrême droite Génération identitaire, qui a plusieurs fois tenté de bloquer le passage du col de l’Échelle à côté de Briançon, veulent signifier aux migrants qu’ils sont indésirables. D’autres actions, comme celles de Cédric Herrou et d’autres, révèlent l’émergence d’une sensibilité vis-à-vis de la question des frontières, qui devient une question humanitaire.

Les frontières sont en effet devenues des goulots d’étranglement, où se construisent des camps. Ce sont des zones d’attente, d’empêchement, où règnent la misère, les difficultés dans la vie quotidienne. Certaines personnes, comme Cédric Herrou, habitant le long de ces frontières, se sentent ainsi le devoir d’aider ces migrants. Ces acteurs solidaires sont importants car ils essaient de rendre plus humaine une situation qui ne l’est pas. On a paradoxalement parlé de « délit de solidarité » pour qualifier cette volonté d’accueillir plutôt que d’exclure.

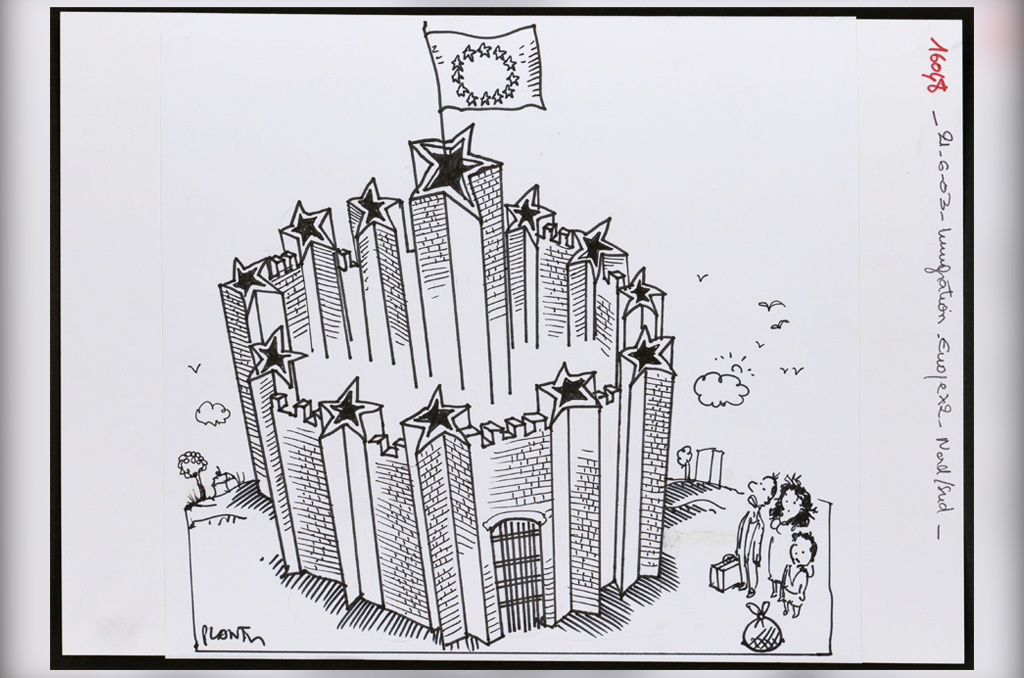

« Immigration Europe Nord/Sud », par Plantu, 21 juin 2003, dessin contrecollé sur bristol. Source : musée national de l’Histoire de l’immigration.

Avec le réchauffement climatique, les ONG prévoient une augmentation des flux migratoires Sud-Nord, des « réfugiés climatiques ». Pensez-vous que ce phénomène puisse avoir une influence sur les frontières ?

On assiste depuis dix ans à l’émergence dans le débat public du lien entre climat et migration, écologie et mobilité. En tant qu’historien, j’aurais tendance à dire que les migrations environnementales existent depuis la nuit des temps : l’homme préhistorique migrait également pour des raisons climatiques. Les sécheresses ne datent pas d’aujourd’hui. Ce qui est nouveau, c’est que l’on fait des migrations environnementales un sujet en soi, à l’intérieur de la problématique des mobilités. C’est aussi lié au fait qu’on parle d’écologie aujourd’hui, ce qui n’était pas le cas il y a cinquante ou soixante ans.

Or, il existe un faisceau de raisons imbriquées qui peuvent vous amener à migrer, et le climat en est une parmi d’autres. On ne peut pas invoquer une raison univoque, et mettre les migrants dans des cases (migrants économiques, politiques, climatiques…). De plus, limiter les raisons de la mobilité au malheur et au mal-être me semble insuffisant, même si les migrations de la misère représentent une grande partie du phénomène. On peut aussi migrer pour des raisons personnelles, familiales. Il faut faire la péréquation entre les causes globales et les raisons personnelles.

« Les États retrouvent leurs réflexes nationalistes lorsqu’ils n’ont pas d’autres solutions. »

La crise sanitaire actuelle a vu les frontières intra-européennes se fermer, ce qui n’avait pas eu lieu depuis des décennies, et qui a justifié pour certains la nécessité de les rétablir. Qu’en pensez-vous ?

Cette crise n’a fait que confirmer les problèmes qui existaient déjà dans la gestion des migrants en Europe. Lors de la crise des migrants en 2015 [liée à la guerre civile en Syrie, ndlr], les pays d’Europe n’ont pas été capables d’agir de manière solidaire entre eux. Cette non-coopération s’est répétée au moment de la crise sanitaire. Chacun a considéré que la gestion de la crise devait être nationale : on a retrouvé l’Europe telle qu’elle existait avant Schengen.

Les États retrouvent leurs réflexes nationalistes lorsqu’ils n’ont pas d’autres solutions. Or, la pandémie n’a pas de frontières, et les foyers se situaient davantage à un niveau régional que national. L’Italie du Nord était beaucoup plus touchée que celle du Sud par exemple. À mon sens, la fermeture des frontières nationales ne constitue pas une solution. C’est un réflexe d’un simplisme inouï, sans réflexion sur le sens même de la pandémie. Un pis-aller, un sparadrap sur une immense plaie.

Les États sont soumis à des mouvements contradictoires, à savoir la mondialisation économique et la préservation de leurs frontières : la solution ne viendrait-elle pas d’un concept qui répond à la fois à un impératif social et écologique, à savoir la démondialisation ?

Je ne verrais pas la démondialisation comme une fin en soi. La crise nous a montré qu’il fallait ralentir, moins voyager. On peut souscrire au retour à la production et à la consommation locales, à l’utilisation de la visioconférence pour éviter les déplacements, trouver des moyens pour faire les choses autrement. Mais si l’on pousse cette logique jusqu’au bout, n’y a-t-il pas le risque de tendre vers le « chacun chez soi », vers une sorte d’assignation à résidence ? On ne peut pas entraver totalement la mobilité, la libre circulation des populations.

Pour reprendre une interrogation de l’exposition : un monde sans frontières doit-il être relégué au rang des utopies ?

Les frontières sont actuellement en train de se dissoudre : l’information, les devises et les marchandises circulent déjà librement. Mais le danger d’un monde totalement ouvert serait l’uniformisation générale – cependant déjà bien amorcée. Or la beauté du monde réside aussi dans les différences entre les peuples. Peut-être les territoires peuvent-ils conserver leurs particularismes sans pour autant ériger des barrières entre eux.

Il faut penser un monde qui oscille entre le tout uniforme et le tout différent ; envisager que chacun ait plusieurs identités qui s’emboîtent. On peut se sentir en même temps lyonnais ou strasbourgeois, français et européen. Il faut faire une synthèse entre l’ancrage et la mobilité, synthèse qui, je l’avoue, n’est absolument pas évidente !

Tags: À la une Exposition International Réfugiés Rencontres culturelles