Le 21 avril 1944, les femmes françaises obtiennent le droit de vote. Elles l’exercent pour la première fois lors d’élections municipales les 29 avril et 13 mai 1945. Depuis, les intentions de vote et les résultats sont scrutés avec cette donnée statistique : le genre. Au moment de glisser le bulletin dans l’urne, les hommes et les femmes se déterminent-ils différemment ?

Le comportement électoral des électrices est analysé en France depuis l’avènement du droit de vote féminin, le 21 avril 1944. Car, dans de nombreux scrutins, hommes et femmes n’orientent pas leur vote de la même manière. En France, dans les années 1940-1950, les femmes votaient de façon plus conservatrice que les hommes, puis ces différences se sont estompées jusqu’à ce que la tendance s’inverse dans les années 1980. Un nouveau fossé de genre est apparu alors : désormais, les femmes votent plus à gauche et sont très opposées à l’extrême droite.

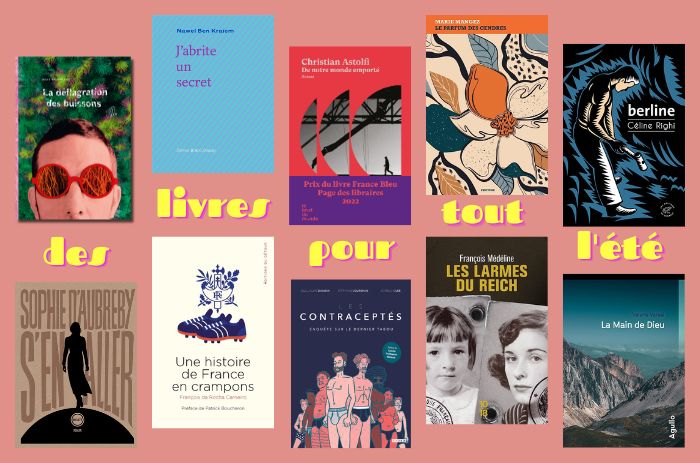

Pour aller plus loin

- Présidentielles, européennes : que votent les femmes ?, France Culture, avril 2024

- Les femmes votent-elles comme les hommes ? par Tam Tran Huy, Public Sénat

L’expérience individuelle

Pendant longtemps, le genre a été pensé comme un déterminant du vote. Mais il ne suffit pas à expliquer le choix politique que chacune et chacun fait au moment des élections. Si le genre est tout de même une composante essentielle de la question, c’est plutôt parce qu’il détermine le vécu des individus. Inégalités, exclusions, violence… Hommes et femmes ne vivent pas les mêmes expériences. Et c’est in fine la situation sociale et économique des individus qui détermine leur vote.

Ainsi, partout dans le monde, les partis de droite radicale obtiennent leurs meilleurs résultats chez les personnes exerçant des métiers peu qualifiés et mal rémunérés. Ces emplois étaient jusqu’à il y a peu traditionnellement occupés par des hommes. Avec la tertiarisation et la féminisation de certaines professions, les femmes aussi se tournent désormais vers l’extrême droite : « Sur le marché du travail, un prolétariat de services majoritairement féminin, principalement dans le secteur du care (assistante maternelle, aide à domicile, garde d’enfant, gardienne…), a connu un fort essor. Il est aussi précaire et mal payé que le prolétariat ouvrier et la proportion d’étrangers y est aussi forte, voire supérieure », explique la chercheuse Nonna Mayer. Cette mutation sociale explique que des femmes se tournent désormais elles aussi vers le vote d’extrême droite.

Chez les jeunes générations, en revanche, des clivages idéologiques existent autour de certains sujets. Tandis que les jeunes femmes adoptent des positions plus progressistes, notamment sur l’immigration, les minorités et l’égalité des sexes, les jeunes hommes s’orientent davantage vers des idées conservatrices.

Pour aller plus loin :

- Les attitudes sexistes et LGBTQIA+phobes des Françaises et Français, Synthèse des résultats français de l’International Social Survey Programme Famille et rôles de genre

- « Mind the Gap ! De la variable sexe au genre des comportements électoraux », de Catherine Achin et Sandrine Lévêque pour la revue Travail, genre et sociétés, 2018/2 n°40

- « L’évolution des choix politiques des Françaises », d’Anja Durovic et Nonna Mayer, dans Citoyens et partis après 2022, PUF, 2024

Le vote d’extrême droite, un vote à part ?

Le terme « radical right gender gap » (RRGG), désigne le différentiel d’adhésion entre femmes et hommes aux partis d’extrême droite. Historiquement, les hommes ont été ainsi surreprésentés parmi les membres et l’électorat de l’extrême droite. Mais les statistiques dévoilent une disparition du RRGG en France (lors des élections présidentielles), à partir de 2012.

Aujourd’hui, le vote des femmes pour le Rassemblement national (RN) et celui des hommes sont identiques, et s’expliquent par les mêmes facteurs : euroscepticisme, sentiment anti-immigration, insécurité économique. D’autres facteurs s’ajoutent expliquant la montée du vote pour le FN/RN dans l’électorat féminin, comme la présence dans son programme de mesures sociales, auxquelles les femmes sont habituellement plus réceptives. Le fait que le parti se dote de représentantes change aussi la donne. Les bons résultats du RN en France peuvent en effet s’expliquer par la présence à la tête du parti de Marine Le Pen, une femme jeune, divorcée, mère de trois enfants, qui cherche à donner l’image d’une femme moderne, émancipée et moins violente et sexiste que son père. Elle a adouci les positions du parti, en affirmant ne pas souhaiter revenir sur la loi sur l’IVG, ou se considérant comme une quasi-féministe.

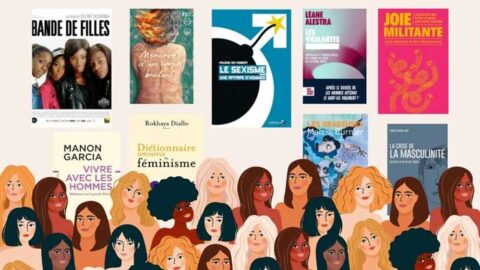

Pour aller plus loin

- « Extrêmes droites : la lutte continue. Résister en féministes », La Déferlante n°15, août 2024

- « Féminisation et montée de l’extrême droite en Europe : le cas de la France », Camille Cottais

- Décryptage des élections européennes : sociologie des électorats, enquête Ipsos 2024

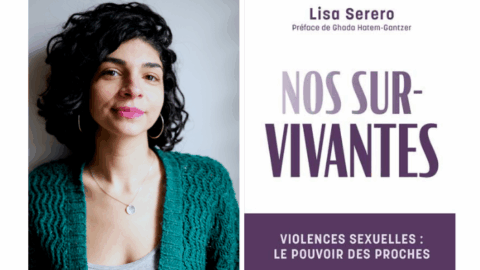

Or, le RN semble plutôt apposer « du vernis sur des idées rétrogrades » (Nous Toutes) : son alliance avec des partis qui restreignent le droit à l’IVG (comme celui du président Victor Orban, en Hongrie) ou avec ceux qui s’inscrivent contre les droits des femmes et des minorités de genre (en Autriche, Estonie ou Italie), les votes de ses députés européens sur les droits des femmes ou encore ses positions natalistes indiquent plutôt un changement de communication. Celui-ci n’entame pas l’opinion d’une quarantaine d’associations de défense des droits des femmes que « l’extrême droite est incompatible avec les droits des femmes ».

Pour la chercheuse Anja Durovic, le « gender gap » est un phénomène assez volatile : il « n’est jamais figé, c’est dynamique, ça dépend des stratégies électorales des partis, ça dépend du contexte politique, c’est-à-dire des alliances entre partis politiques, ça dépend de la saillance des enjeux. Est-ce que l’avortement par exemple est un enjeu très important durant une campagne électorale ? […] Ou y a-t-il un scandale lié à des violences sexistes et sexuelles concernant un candidat politique ? ». Tous ces éléments doivent être observés, car ils peuvent influer sur le gender gap. Et chaque nouvelle élection peut ainsi être scrutée à l’aune du genre… qui reste une donnée mouvante elle aussi.

Tags: À la une Droits des femmes Mouvement social