Une affiche du tableau « Guernica » sur le mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie, toujours en cours d’édification. Photo : Flickr/Wall in Palestine – CC-BY-SA-3.0

J’ai 101 ans et suis célèbre dans le monde entier. Je suis né à Paris au printemps 1937. J’ai parcouru la planète. Mon père est l’un des peintres les plus connus au monde et l’histoire de mes voyages raconte celle, si tragique, de l’Espagne au XXe siècle. Je m’appelle « Guernica ».

Autant le dire tout de suite, je suis un monstre : je mesure 7,75 mètres sur 3,50 mètres. J’ai été peint de noir et de gris avec les plus vilaines couleurs, et même du Ripolin. J’ai été enroulé et déroulé tant de fois que j’en suis devenu intransportable. J’ai même été agressé, en 1974 à New York, par un déséquilibré qui m’aspergea de bombe de peinture. On put heureusement me restaurer.

Ce que je représente est plus monstrueux encore : le premier anéantissement délibéré et méthodique de milliers de civils dans l’histoire du XXe siècle européen. À Guernica, au Pays basque espagnol, le 26 avril 1937, un jour de marché, les bombardiers allemands ont rasé la ville qui dont je porte le nom. Il y eut 1 600 morts et plus de 850 blessés. Je suis le symbole des crimes des franquistes et de leurs alliés fascistes et nazis. Je suis le symbole international de l’Espagne républicaine. Je suis le symbole de l’horreur de la guerre.

Comment je suis né

Mon histoire est pourtant bien plus complexe. Lorsque éclate le coup d’État de Franco à l’été 1936, Pablo n’en est guère ému. Voilà plus de trente ans qu’il vit en France. Il y a été si heureux. Il l’est moins depuis un ou deux ans, à cause d’histoires de divorce et de vie sentimentale compliquée, mais sa vie reste à Paris. Il vient du reste d’acquérir un nouvel atelier au 7 rue des Grands-Augustins, à deux pas de la place Saint-Michel. C’est là que je suis né. Et je suis sans doute une de ses rares toiles à être née sous les flashs photographiques. Pablo partageait alors la vie de la photographe argentine Dora Maar. Elle a pris dans sa boîte toutes les étapes de mon accouchement, en quelques six semaines. Mais il m’arrive de me demander si je ne suis pas un accident de l’histoire. Car je suis né sur commande. On a prié Pablo de me créer. Personne n’ignorait son génie. Et certainement pas le gouvernement républicain espagnol, engagé à partir de l’été 1936 dans une lutte à mort contre les armées de ce général rebelle de Franco. Mais Pablo, à Paris, se désintéressait de tout cela. Il ne prenait même pas au téléphone les appels de l’ambassadeur d’Espagne. Il traversait à vrai dire une crise, un trou d’air. Lui, si créatif, ne peignait presque plus. Et puis survint l’horreur dont je porte le nom.

Un groupe d’enfants devant une maison en ruines durant la guerre civile espagnole, janvier 1937. Source: gallica.bnf.fr / BnF

Il y en eut tant d’autres depuis que l’on peine à comprendre pourquoi on s’émut tant de celle qui me valut de naître. Il y eut Varsovie et Londres, Dresde et Hiroshima, Alep, tant de villes rasées par des bombardements méthodiques. Durant la Première Guerre mondiale, l’humanité avait découvert à Tannenberg, à Verdun ou sur la Somme l’horreur de la guerre industrielle. Mais c’étaient des militaires que l’on mettait à mort avec une efficacité d’abattoir. Quelques bombes de zeppelin et quelques obus de la Grosse Bertha s’étaient certes abattus sur Paris en 1918. Ils avaient tué et mutilé mais n’avaient détruit qu’une poignée d’immeubles. Aucun général, aucun stratège n’aurait imaginé que la destruction totale d’une ville puisse constituer un objectif militaire.

C’est pourtant ce qu’il advint de Guernica le 26 avril 1937. Et Pablo en fut bouleversé. Il ne savait comment honorer la commande du gouvernement espagnol. La barbarie inédite du bombardement délibéré d’un village éloigné du front un jour de marché – ce qui signifiait, à qui voulait bien le comprendre, qu’il n’y aurait à l’avenir plus de différence entre civils et militaires – le poussa dans une frénésie aussi créative que révoltée. Pablo était resté à l’écart de la guerre d’Espagne. Voici qu’il s’y plongeait de tout son génie.

Comment je fus mal aimé

Génie qui fut bien incompris. La commande du gouvernement républicain espagnol portait sur une œuvre destinée à l’Exposition universelle de 1937 au Trocadéro. Mais le pavillon espagnol, victime d’un retard de construction, n’était pas visible à l’ouverture de l’exposition, alors que se pressaient des dizaines de milliers de visiteurs. Il ne figurait même pas dans les premières éditions des guides ! Lorsqu’il ouvrit avec plusieurs mois de retard, et que je fus enfin découvert par le public, on ne peut pas dire que j’aie été acclamé. Le Corbusier vint me voir, et écrivit ensuite que je ne « vis que le dos des visiteurs », car je provoquais « un mouvement de rejet ». Il n’y eut pas un mot à mon sujet dans « l’Humanité », qui défendait pourtant à longueur de colonnes la République espagnole. On me reprochait mon hermétisme, à tel point qu’on crut bon d’accrocher à mon côté une notice intitulée « Comment regarder le tableau ». Elle expliquait que le taureau représenté à ma gauche était l’armée franquiste, que le cheval en mon centre était l’Espagne, et l’homme décapité, la République espagnole. Pablo ne goûtait guère ces commentaires. « Ce taureau est un taureau, ce cheval est un cheval. Au public de voir ce qu’il veut », répondit-il à un journaliste.

Musée de la paix de Guernica, inauguré en 2003. ©Flickr/Adam Jones – CC-BY-SA-2.0

Non, décidément, ma première rencontre avec le public ne fut pas une réussite. Et la suite ne fut guère mieux. Le marchand d’art Paul Rosenberg commença par m’envoyer en Scandinavie, en compagnie d’œuvres de Braque et de Matisse, pour une exposition consacrée aux dernières tendances de l’art français, ne soufflant mot de ma signification politique. Puis je partis pour Londres, à l’initiative d’amis de la République espagnole qui voulaient profiter de ma tournée pour organiser une levée de fonds. Mauvais présage, je débarquai en Angleterre le 30 septembre 1938, jour des funestes accords de Munich par lesquels la Royaume-Uni et la France abandonnaient la Tchécoslovaquie à Hitler.

Ma tournée britannique vira au fiasco. Quand elle s’acheva, la République espagnole agonisait. Il était hors de question que je retourne en Espagne et Pablo ne savait que faire de moi à Paris tant je suis encombrant. Alors il m’expédia aux États-Unis, où le jeune Museum of Modern Art de New York, que tout le monde appelle le MoMA, se proposait de m’héberger. Le 1er mai 1939, j’embarquai pour les Amériques à bord du paquebot « Normandie ». Ironie du sort, j’eus pour compagnon de voyage un exilé : Juan Negrin, le dernier président du gouvernement de cette République espagnole qui m’avait commandée.

Comment je devins politique

Tandis que l’Europe plongeait dans l’horreur de la Seconde Guerre mondiale, je voyageai à travers les États-Unis à l’occasion d’une rétrospective intitulée « Picasso, quarante ans de son art ». Mais je restais une œuvre parmi d’autres de Pablo, ni la plus célèbre, ni la plus symbolique. Ce n’est que dans les années 1950, à l’occasion d’innombrables voyages à Milan, Sao Paulo, Paris, Munich, Bruxelles ou Stockholm, que je devins une œuvre politique. La guerre froide battait son plein, et Pablo avait choisi son camp : celui de l’URSS, pour lui celui de la paix, dont j’allais devenir le symbole comme la fameuse colombe dessinée en quelques traits par Pablo. Mais à vrai dire, ma notoriété, je la dois aussi à Franco. Au tout début des années 1970, le vieux dictateur entreprit de me rapatrier en Espagne. Puisque j’avais été commandé par un gouvernement espagnol, j’appartenais donc à l’État espagnol, assurait-il. Pablo était furieux. L’argument était peut-être exact juridiquement, mais il était hors de question pour lui que je rentre en Espagne tant que restaient au pouvoir les franquistes et leurs descendants.

Pablo ne vit jamais le retour de la liberté dans son Espagne natale. Il décéda en 1973, deux ans avant Franco. Pour ma part, c’est en 1981 que je rentrai dans une Espagne revenue à la démocratie, pour m’installer au Prado puis au musée de la Reine Sofia à Madrid. Je ne l’ai plus jamais quitté depuis tant mes voyages m’ont fragilisé. J’ai 101 ans vous dis-je, un très vieux monsieur !

« Guernica », l’exposition évènement

« Guernica », musée national Picasso-Paris, jusqu’au 29 juillet 2018.

« Guernica », musée national Picasso-Paris, jusqu’au 29 juillet 2018.

5, rue de Thorigny, 75003 Paris.

Tarif CCAS : 9 euros au lieu de 12 euros, valable sur l’ensemble du musée, à commander sur la billetterie du site ccas.fr. (Billet valable trois mois après achat. Veuillez vous connecter avant d’accéder au site).

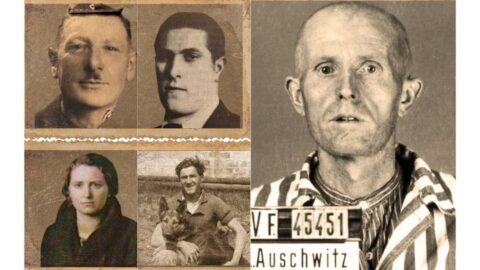

Exposition événement à l’occasion du 80e anniversaire de la création de l’œuvre, en partenariat avec le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, où le tableau est – et reste – installé depuis 1992. Les visiteurs pourront néanmoins apprécier des études préparatoires du maître, mais aussi des croquis ou encore des photos de Picasso, en plein travail, prises par Dora Maar, sa compagne de l’époque.

Veuillez-vous connecter sur ccas.fr (NIA et mot de passe) avant d’accéder au site.