Sandra Hoibian, autrice et directrice du Centre d’études et d’observation des conditions de vie (Credoc). ©Jim Wallace

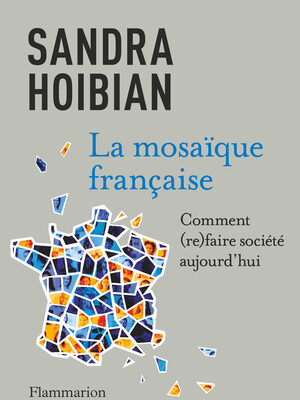

Dans « La Mosaïque française. Comment (re)faire société aujourd’hui », la sociologue Sandra Hoibian pose un regard original sur les enjeux de cohésion sociale. Si notre société est plus tolérante qu’on ne le croit, elle souffre d’une promesse non tenue, celle de l’égalité des chances, estime la directrice générale du Credoc.

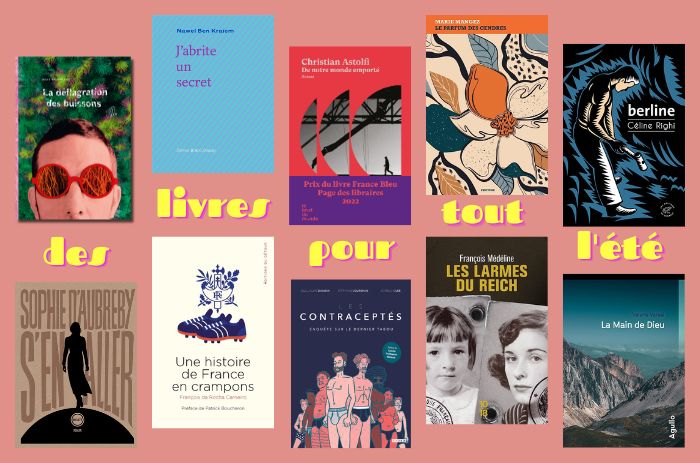

À lire

« La Mosaïque française. Comment (re)faire société aujourd’hui », de Sandra Hoibian, Flammarion, 257 p., 21 euros.

« La Mosaïque française. Comment (re)faire société aujourd’hui », de Sandra Hoibian, Flammarion, 257 p., 21 euros.

Fracture sociale, archipélisation, ghettoïsation, ces termes sont régulièrement évoqués pour décrire une France déchirée sous l’effet des individualismes et des replis communautaristes, en proie à un délitement de toutes parts. En s’appuyant sur des enquêtes menées depuis quarante ans par le Crédoc et sur ses propres travaux d’observation, Sandra Hoibian révèle une société aux aspirations bien différentes.

Commander sur la Librairie (connexion requise)

Vous affirmez que les Français sont de plus en plus tolérants. Comment parvenez-vous à ce constat à contre-courant des discours habituels ?

Sandra Hoibian : De grandes enquêtes réalisées depuis les années 1980 montrent que la tolérance progresse dans notre société. Nous avons moins de préjugés sur les personnes de confession juive, nous sommes plus ouverts à l’apport de l’immigration et nous manifestons moins de rejet vis-à-vis de l’homosexualité.

Cela peut paraître étonnant car, en parallèle, nous constatons une hausse des agressions antisémites, racistes et homophobes. Mais, quand il s’agit des valeurs ou de la société dans son ensemble, il y a bien une progression de la tolérance.

« En réalité plutôt que l’individualisme (« chacun pour soi »), c’est l’individualisation (« à chacun ses choix ») qui domine les comportements. »

Selon vous, notre société ressemble davantage à une mosaïque d’individualités qu’à un archipel de communautés. Pouvez-vous nous expliquer votre analyse ?

Quand on parle de cohésion sociale, l’idée qui domine le débat public c’est qu’il y aurait une montée de l’individualisme et du communautarisme. En fait, le communautarisme concerne une part très minoritaire de la société. La très grande majorité de ceux qui déclarent avoir le sentiment d’appartenir à une communauté ont le sentiment d’appartenir à plusieurs communautés : de loisirs, professionnelle, religieuse, de pays d’origine, de lieu de vie, etc. Ceux qui disent appartenir à une seule communauté, liée à leur religion ou leur pays d’origine, ne représentent que 7 % de la population.

En réalité plutôt que l’individualisme (« chacun pour soi »), c’est l’individualisation (« à chacun ses choix ») qui domine les comportements : chaque individu veut aujourd’hui faire ses propres choix, qu’il s’agisse de sa vie affective ou professionnelle, de son rapport au corps, etc. Ce mouvement d’individualisation entamé au Moyen Âge s’est accéléré ces vingt dernières années et il n’est pas près de s’arrêter, selon moi. Il faut prendre en compte cette dimension individuelle pour réfléchir au vivre-ensemble.

En quoi la logique de compétition qui traverse notre société menace-t-elle la cohésion sociale ?

La concurrence pousse chacun à développer des stratégies pour obtenir le meilleur emploi, le meilleur logement, les meilleures notes à l’école… Elle est censée permettre une forme de justice sociale basée sur le mérite. L’un des problèmes de cette méritocratie, c’est qu’on se compare tous les uns aux autres. Les perdants de cette grande course ont du ressentiment car personne n’a envie de perdre, ni d’être considéré comme responsable de son échec. Dans le mouvement des Gilets jaunes, certains disaient « nous, on fait des efforts, on travaille, on est des bons citoyens et pourtant on est marginalisés » et ils critiquaient l’assistanat. Tout cela crée aussi une sorte de concurrence victimaire.

En réalité, l’égalité des chances est un leurre : il y a tellement de différences – culturelles, financières, territoriales – entre les gens qu’il est difficile de compenser tous les handicaps. Chez les gagnants de la concurrence, on observe des formes d’épuisement, de « burn out », parce qu’il faut toujours être le meilleur : il ne suffit pas d’avoir des compétences techniques, il faut aussi avoir des « soft skills » (des savoir-être professionnels, ndlr), être capable de se vendre sur les réseaux sociaux… Au lieu d’encourager le collectif, on nous pousse sans arrêt à prouver qu’on est meilleurs que les autres.

« [A]ujourd’hui, chacun veut être reconnu dans ses singularités, ses différences (sa confession religieuse, son identité de genre, son handicap, etc.). (…) Nous avons donc besoin d’espaces pour créer du collectif en prenant en compte ces différences. »

Comment faire société à partir d’une multitude d’individualités aux intérêts divergents ?

Un des enjeux actuels pour créer de la cohésion sociale consiste précisément à prendre en compte ces différences. Pendant longtemps, nous avons baigné dans un modèle universaliste : la justice sociale était fondée sur le fait de ne pas établir de différences entre les gens. Or, aujourd’hui, chacun veut être reconnu dans ses singularités, ses différences (sa confession religieuse, son identité de genre, son handicap, etc.).

Nous avons donc besoin d’espaces pour créer du collectif en prenant en compte ces différences. Par ailleurs, cette individualisation participe à créer de la distance avec les anciens corps intermédiaires (syndicats, partis, associations) : les individus ne veulent plus suivre des corpus idéologiques qu’ils n’ont pas décidés, ils ne veulent plus être enfermés dans une famille de pensée.

Difficile dans ces conditions de construire du collectif, non ?

Je pense que nous avons besoin de nouveaux espaces pour créer des compromis. En matière de démocratie participative, par exemple, des dispositifs intéressants ont été expérimentés. Comme les conventions citoyennes (sur le climat ou la fin de vie, ndlr), qui valorisent le temps passé à réfléchir et à délibérer collectivement à partir d’expertises. Mais ces dispositifs n’ont pas de place institutionnelle : on ne sait pas quoi faire des recommandations des citoyens. Il faudrait, par exemple, qu’elles soient soumises au Parlement ou qu’elles donnent lieu à un référendum, à des votations citoyennes.

« Il manque aux syndicats un pouvoir d’agir. Leur rôle reste essentiellement consultatif et ne les incite pas à sortir des postures. »

Vous accordez peu de place aux syndicats dans votre analyse. Ne jouent-ils pas, pourtant, un rôle indispensable dans le maintien de la cohésion sociale ?

Un certain nombre de mouvements sociaux se construisent désormais en dehors du cadre syndical. Pour continuer à jouer un rôle, il faudrait que les syndicats modifient leur mode de fonctionnement en intégrant davantage les points de vue des individus, ce qui n’est pas simple. Ensuite, le fait que certaines personnes puissent être représentantes du personnel pendant des décennies peut créer du rejet. Mais s’il n’y a pas de représentants, avec qui négocie-t-on ?

Autre difficulté : il manque aux syndicats un pouvoir d’agir. Leur rôle reste essentiellement consultatif et ne les incite pas à sortir des postures. Peut-être faudrait-il introduire une forme de tirage au sort des représentants du personnel pour que chaque salarié puisse se retrouver dans cette position de responsabilité.

Par où faut-il commencer pour bâtir une société plus inclusive et participative ?

Il y a des choses importantes à faire dans le champ de l’école. En France, l’éducation nationale tend à classer les individus entre eux. Au lieu de se cantonner aux évaluations individuelles, il faudrait aussi mettre en place des évaluations collectives, laisser beaucoup plus de place aux projets collectifs, proposer des cours d’empathie, comme cela se fait dans les pays anglo-saxons et nordiques.

C’est pareil en entreprise : on a besoin d’avoir davantage d’évaluations collectives. Enfin, si on veut une meilleure cohésion sociale, un changement culturel est nécessaire pour valoriser le compromis et l’humilité plutôt que le charisme et de l’efficacité.

Tags: À la une Livres