Mathilde Larrère montre la permanence et le caractère collectif des luttes féministes dont l’Histoire ne retient que quelques figures emblématiques. ©Julien Millet/CCAS

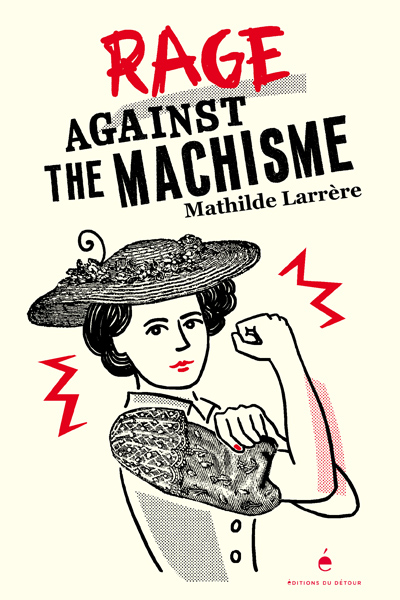

Féminisation de la langue, droits civils, égalité dans le couple et dans le travail, lutte contre les violences patriarcales… Dans « Rage against the machisme », l’historienne Mathilde Larrère revient sur la longue histoire des luttes des femmes pour leurs droits.

Bio express

Maîtresse de conférences à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, Mathilde Larrère est spécialiste de la citoyenneté, des mouvements révolutionnaires et du maintien de l’ordre en France au XIXe siècle.

Militante féministe, elle a animé des chroniques pour « Arrêt sur images », « Politis » et « Mediapart » et écrit plusieurs ouvrages, dont « Il était une fois les révolutions » (éd. du Détour). Depuis 2013, pour apporter un éclairage historique à l’actualité, elle décrypte sur Twitter (@LarrereMathilde) des événements ou des personnalités en lien avec ses sujets de prédilection : mouvements sociaux, révolutions, etc.

Quand commencent les luttes des femmes pour l’égalité ?

Mathilde Larrère – Bien avant la Révolution française, des femmes écrivent ou agissent en faveur de l’égalité des hommes et des femmes, mais cela ne fait pas mouvement. La féminisation de la langue, que l’on réduit encore à un point médian, en est un bon exemple. C’est vraiment la Révolution qui crée l’espace public, la citoyenneté et la possibilité pour tous de faire mouvement sur le temps long.

Comment s’opère la masculinisation de la langue ?

M.L. – Elle commence au XVIIe siècle par un travail volontaire de l’Académie française, assumé et soutenu par l’État et l’Église, qui ont tous deux intérêt à réduire le pouvoir féminin. Certaines femmes vont bien sûr se dresser contre cette masculinisation de la grammaire, et celle des noms de métier qui avaient à l’époque une forme féminine et masculine.

Et ce combat va ressortir à chaque fois : pendant la Révolution française, en 1848, et bien sûr aujourd’hui. Ce n’est pas une lubie du XXIe siècle. Nier cette très longue histoire du combat des femmes, c’est la réduire à une fioriture.

On n’écoute les femmes qu’à certains moments et la Révolution est un de ceux-là.

Comment les femmes s’emparent-elles de la Révolution française ?

M.L. – Elles saisissent ce moment pour conceptualiser et conscientiser leurs revendications en tant que femmes. C’est un très grand moment d’organisation et, parce que c’est la Révolution, les hommes sont obligés de les écouter, de les entendre. On a tendance à penser que les femmes prennent la parole à certains moments et se taisent à d’autres, je pense plutôt qu’on ne les écoute qu’à certains moments et la Révolution est un de ceux-là.

Elles obtiennent des droits qu’elles n’avaient jamais eus avant. Les droits civils notamment sont essentiels, car ils placent les femmes à égalité avec les hommes : agir en justice, être à égalité dans le couple (notamment face au divorce) et dans les successions, avoir le droit à l’instruction, d’association, de réunion, d’expression, etc. On a toujours tendance à retenir qu’elles n’obtiennent pas encore le droit de vote, mais c’est tout de même une parenthèse rose pour les femmes en France, car elles ont alors des droits qu’aucune femme dans le monde n’a encore !

Tout cela prend fin en 1804 avec l’instauration du Code civil de Napoléon qui revient sur tout ce qu’elles ont obtenu et qu’il faudra regagner. Mais, comme dans l’histoire de tout le mouvement ouvrier, un droit obtenu puis retiré est plus facile à reconquérir.

C’est un moment de politisation dont elles profitent pour créer des clubs, des sociétés, des journaux… Avez-vous des exemples ?

M.L. – J’ai découvert « Le Courier de l’hymen » (sic) qui, en 1791, appelle les femmes à témoigner des violences conjugales et sexuelles qu’elles subissent dans le cadre du couple. On voit bien la nouveauté pour l’époque et, au passage, qu’il n’a pas fallu attendre #Metoo pour appeler les femmes à dénoncer, à « balancer leur porc » d’une certaine façon. C’est un peu pour montrer qu’il n’y a pas de changement si net dans les demandes des femmes depuis des siècles que j’ai eu envie d’écrire ce livre.

Dans ses travaux comme dans ses chroniques, Mathilde Larrère déconstruit l’idée que l’histoire et son enseignement sont neutres. ©Julien Millet/CCAS

Quelle que soit l’époque, les luttes féministes ne sont-elles pas systématiquement associées à une forme de pathologie ?

M.L. – Absolument, c’est une constante. De façon générale, les femmes qui sortent du cadre dans lequel on veut les cantonner – à savoir la sphère privée, le foyer –, sont très vite considérées comme anormales et on les « pathologise ».

Le meilleur exemple est le terme d’hystérique encore très utilisé. En 2017, près de neuf femmes sur dix rapportent qu’elles ont déjà été traitées de la sorte dans le cadre professionnel. Un homme est en colère ; une femme est hystérique. Du coup, les femmes retiennent leurs émotions. Je pense en vous parlant à une pancarte vue dans une manif : « Hystérique : n. f., femme avec une opinion ».

Il y a une réelle dimension féministe au sein de la Commune.

On célèbre cette année les 150 ans de la Commune, quel rôle y ont joué les femmes ?

M.L. – Il est désormais acquis que la Commune ne s’écrit plus au masculin. On reconnaît enfin leur place révolutionnaire dans cet événement. On a cependant l’impression que dès lors qu’elles sont révolutionnaires, elles cessent d’être féministes (exception faite d’Olympe de Gouge pour la Révolution française).

Par ailleurs, elles ne sont pas non plus intégrées dans l’histoire du féminisme à leur juste place ni à leur juste valeur. C’est problématique, car il y a une réelle dimension féministe au sein de la Commune et chez toutes ces femmes, qu’elles se soient associées, organisées entre elles ou pas, comme André Léo ou Louise Michel.

Les communeuses ont écrit de très beaux textes, mais lorsqu’on pense à Louise Michel, on ne pense pas féminisme : on pense drapeau rouge, combat, institutrice… Or elle a produit des textes magistraux sur l’égalité homme-femme, sur la dénonciation de la prostitution, sujet sur lequel il n’y a pas tant de voix qui s’élèvent à l’époque. Idem pour Élisabeth Dmitrieff, fondamentalement féministe et qui a pensé l’égalité salariale, la place des femmes dans le travail et dans le mouvement ouvrier.

Quelles sont leurs revendications ?

M.L. – Elles portent les mêmes combats que pendant la Révolution française, autrement dit à nouveau les droits civils : droit à l’instruction, droit au divorce, droit au travail, reconnaissance du travail féminin dans sa qualification et, bien sûr, droit de vote.

À chaque fin de guerre, le syndicat dominant demande aux femmes de rentrer au foyer pour laisser la place aux hommes.

Vous insistez sur le fait que le travail des femmes a toujours existé. Mais même au sein du mouvement ouvrier, leur emploi n’a pas toujours été souhaité…

M.L. – À ses débuts, le mouvement ouvrier français accepte la présence des femmes et il y a des discours originaux (et minoritaires pour l’époque) sur l’égalité homme-femme chez Marx et Engels, Fourrier et Saint-Simon. Cela se bloque dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec la figure de Proudhon qui est, il faut bien le reconnaître, d’une misogynie assez crasse.

Dans les années 1950, le mouvement ouvrier et aussi l’Internationale à partir de 1964 soutiennent le retour des femmes au foyer. L’invention de la machine à coudre tombe à point nommé pour appuyer ce retour à la maison non souhaité, car elles s’y retrouvent isolées. À chaque fin de guerre, c’est le même constat : le syndicat dominant demande aux femmes de rentrer au foyer pour laisser la place aux hommes. Cela change dans les années 1970, mais ce n’est pas totalement réglé.

En 1925, c’est sur des listes communistes qu’avant même d’avoir le droit de vote, plusieurs femmes sont élues…

M.L. – Les hommes n’avaient tellement pas envisagé que des femmes puissent se présenter, qu’aucune loi ne l’interdisait. Des femmes ont donc été inscrites sur des listes communistes et élues. C’est le cas de Joséphine Pencalet, ouvrière élue aux municipales de Douarnenez en 1925. Elles ne sont toutefois restées en place que quelques mois.

Le droit de vote des femmes, ce n’est pas de Gaulle : le Parti communiste français (PCF) et les démocrates-chrétiens ont arraché l’ordonnance du 21 avril 1944 lors de l’Assemblée d’Alger. Même s’il y a eu des années assez conservatrices concernant la famille, il faut reconnaître que le PCF a été un allié des luttes féministes depuis sa création jusqu’à nos jours.

Par exemple en 1953, lorsqu’il propose un projet de loi pour le remboursement de la préparation à l’accouchement sans douleur. D’abord refusé, le projet est sauvé inopinément par le pape Pie XII. Devant une assemblée de 300 gynécologues hostiles à cette méthode venue d’URSS, le pape tranchera en disant : « Tu enfanteras dans la douleur est un constat, non une injonction »…

Avec #Metoo, on assiste aujourd’hui à la dénonciation de l’ordre patriarcal et à celle d’un de ses symptômes.

La vague #Metoo n’en finit pas de libérer la parole, est-ce un mouvement révolutionnaire ?

M.L. – Au début, la parole #Metoo semblait n’être que l’écume du problème et selon moi, tant qu’il y aurait plus de PDG hommes et plus de secrétaires femmes, les violences sexuelles ou du harcèlement au travail perdureraient. Le problème est dans l’inégalité de la répartition du pouvoir et c’est cela qu’il faut attaquer.

Aujourd’hui on assiste à la dénonciation d’un ordre et à celle d’un de ses symptômes. Cela permet de remettre en cause des dominations plus profondes, c’est une attaque de la domination masculine, cœur de la machine, qui permet de repenser le patriarcat. Des générations de jeunes garçons et de jeunes filles se posent des questions qu’elles ne se seraient peut-être jamais posées.

Cela oblige aussi à penser les dominations internes au groupe des femmes : selon les origines, les orientations sexuelles, les classes sociales… Le mouvement creuse, creuse et, là, il devient révolutionnaire, car il renverse un ordre ou un système.

Pour aller plus loin

« Rage against the machisme » ,

,

éditions du Détour, 2020, 224 p., 8,50 euros.

Les chroniques de Mathilde Larrère

- « Arrêt sur histoire » (Arrêt sur images)

- Les billets sur Politis

- Les Détricoteuses (Mediapart)

Tags: À la une Article phare Droits des femmes Inégalités Syndicats